教育が紡ぐ地域創生の未来

教育には、地域に活力をもたらし、社会を豊かにする力があります。子どもたちが未来に希望を持ち、学びを通じて地域とのつながりを深めることで、そこに住むすべての人々の暮らしに新たな息吹が吹き込まれます。

一方で、地域の力もまた、教育をより開かれたものへと発展させていきます。地域の伝統・文化、自然環境、人々の繋がりなど様々なものがその地域特有の学びの資源となります。企業や行政、地域住民など多様な主体が連携することで、学校だけでは実現できない、実践的で創造的な学びの機会が生まれます。この双方向の関係こそが、地域に根ざした教育を持続可能なものとし、新しい社会の姿を形作る原動力となるのです。

教育が地域に活力を与え、地域が教育を育む。

その循環が生まれるとき、地域は次世代へと受け継がれる「学びの場」となり、そこに住むすべての人々が成長し続けることのできる社会が実現します。私たちは、地域とともに未来を創り上げる教育を実践し、子どもたちと地域の可能性を広げていきます。

自由な学びを、「自由になるための学び」を

幼い子どもたちは、興味を持った瞬間に自ら学び始めます。気になることに没頭するうちに、知らず知らずのうちに新しい知識を吸収し、考え、試し、成長していきます。

家の中で、庭先で、公園の遊具で、森の中で、街の中で、人との対話の中で、実践の中で——学びはどこにでも広がっています。

しかし、学校教育では、学びは管理され、義務となり、評価の対象となってしまう場面が多いと言えます。そうした中で「正解」を求めることが目的化し、学びの喜びや探究する楽しさが失われてしまうことがあります。

私たちは、学びはもっと解放的で、多様で、そして個々の人生に寄り添うものであるべきだと思います。

自らの関心に従い、夢中になり、試行錯誤しながら自分のペースで深めていく。

「もっと知りたい」「やってみたい」という気持ちが原動力になり、そのプロセスの中で世界が広がり、人生が豊かになっていく。

それこそが、自由な学びです。

そして、自由に学ぶことは、「自由に生きること」へとつながります。

誰かが敷いたレールの上を歩くだけではなく、自ら問いを立て、自分の価値観で道を切り拓いていく。

学びが「こうあるべき」という枠組みから解放されるとき、一人ひとりが自分らしく生きることのできる社会へと近づいていきます。そして、本来、自由な学びは「遊び」と区別がつきません。

また、この学びは、子どもたちだけのものではありません。

大人にとっても、学びは自由を得るための手段であり、固定観念を超え、新しい生き方を選び取るための力となります。

私たちが目指すのは、ウェルビーイングな共生社会です。

それは、一人ひとりが自分らしく生きながらも、他者とのつながりの中で学び合い、支え合い、共に成長できる社会。

学びが競争の道具ではなく、人生を豊かにし、互いの多様性を尊重するための力となる社会。

自由な学びを、自由になるための学びを。

それは、単なる「教育のあり方」の話ではなく、地域に息吹を吹き返し、より良い社会の在り方そのものを問い直すことでもあると考えています。

「地域創生」に込めた想い

私たちは、「地方創生 × 教育」をテーマに掲げながらも、あえて「地方創生」ではなく「地域創生」という言葉を用いることにしました。それは、「地方」という言葉が、都市と地方の対比の中で語られることが多いのに対し、「地域」は、そこに暮らす人々の営みや文化、つながりを主体とする概念であると考えるからです。

私たちの目指す創生は、外からの支援によって「地方」を活性化させるものではなく、その地域に根ざす人々が主体となり、学びと実践を通じて、自らの手で未来をつくり上げるものです。「地域創生」とは、地理的な区分にとらわれず、そこに生きるすべての人々が関わり合いながら、自分たちの地域をより良いものへと育てていくプロセスなのです。

また、「地域創生」は、特定の地域だけを対象とするのではなく、都市部であっても、過疎地域であっても、それぞれの地域の特性を活かしながら持続可能な未来を築くという視点を含んでいます。私たちは、教育の力を通じて、地域に生きる人々の想いや可能性を引き出し、社会全体が学び合い、成長し続ける環境をつくることを目指しています。

「地域創生」という言葉には、地域のアイデンティティを大切にしながら、人々が主体的に関わり、未来を形作るという私たちの理念が込められています。この言葉とともに、私たちは地域とともに学び、育ち、そして未来を築いていきます。

教育デザインとは

教育をデザインするとは、単にカリキュラムや授業を設計することではありません。それは、学びの場、学びのプロセス、そして学ぶ人々の関わり方を創造し、未来へとつながる「学びの環境」を構築することです。

私たちが目指すのは、一人ひとりの個性や興味に寄り添い、多様な学びが生まれる場をつくることです。決まった形を押し付けるのではなく、「どのように学ぶか」「何を学ぶか」を柔軟にデザインし、人々が主体的に学び、探究し、創造できる環境を整えることが重要だと考えています。

また、教育をデザインすることは、学校の中だけにとどまりません。地域社会や自然、デジタル技術など、あらゆるものを学びのフィールドとし、多様な人々との協働を通じて、実社会とつながる学びを創り出すことが求められます。教育が閉じられたものではなく、社会と対話しながら進化し続けるものであるならば、そのデザインもまた、常に変化し、アップデートされていくべきものなのです。

私たちは、人々が自分の未来を切り拓く力を育むために、教育をデザインします。そして、学びが人と人をつなぎ、地域を活性化し、社会全体に新たな価値を生み出す、そんな未来を創造していきます。

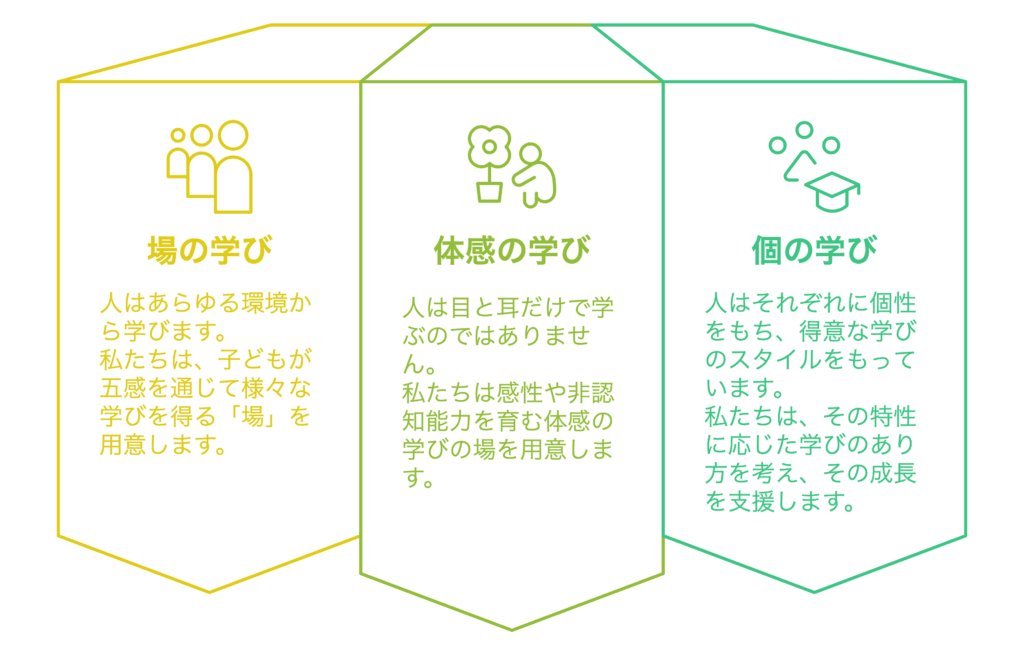

こうした教育デザインの中核となるコンセプトが、「場の学び」「体感の学び」「個の学び」という三つのデザインです。

教育デザイン

・場の学び – 環境や実体験を通じて生きた知識を得る

人は、実際の環境に身を置き、五感を使いながら学ぶことで、教科書の中の知識を「自分ごと」として捉えることができます。自然の中での探究活動や、地域の人々との交流など、リアルな体験を通じて、知識が深まり、主体的に学ぶ姿勢が育まれます。

・体感の学び – 感性や非認知能力を育む

学びは、単なる情報のインプットではなく、心が動く体験によって深まります。美しいものを見て感動する、仲間と協力して達成感を得る、思い通りにいかない中で忍耐力を身につける――こうした経験が、創造性や共感力、自己肯定感といった非認知能力を育て、豊かな人間性を育みます。

・個の学び – 特性に応じた学びを提供し、その成長を支援する

私たちは、異なる興味関心や得意・不得意を持っています。また学び方のスタイルも人それぞれです。その個性を尊重し、それぞれに適した学びのデザインをすることで、自らの可能性を発見し、自己成長への意欲を高めることができます。多様な学びの選択肢を用意し、それぞれのペースで成長できる環境を整えることが、持続的な学びの喜びへとつながります。

これら三つの学びのデザインを通じて、私たちは人々が自ら学び続ける力を育み、一人ひとりが自分らしく生きられる未来を支えていきます。